Sergio Dahbar (ALN).- La vida y la muerte de las aviadoras Amelia Earhart y Beryl Markham se entrecruzan. Ambas sobrevolaron el Atlántico. Ambas sufrieron vertiginosas caídas, aunque de distinta naturaleza. Hoy una expedición que busca los restos de Earhart en el Pacífico y un libro de Markham elogiado por Hemingway sirven de recordatorio.

Hace 80 años, el mediodía del 2 de julio de 1937, la aviadora estadounidense Amelia Earhart iba a desaparecer para siempre. Despegó del aeropuerto Lae, de Papua Nueva Guinea, con poca gasolina y un avión (Lockheed Electra bimotor) que mostraba signos de debilidad. Se dirigía a la Isla Howland, entre Australia y Hawaii, a 4.000 kilómetros. Había salido de Miami el 1º de junio de ese año, para descender hacia América del Sur, y luego torció el rumbo hacia África, India y Tailandia.

Al día siguiente, el 3 de julio, intentó comunicarse con un guardacostas estadounidense, al que le informó de la mala visibilidad que determinaba su vuelo. Finalmente se oyó: “Estamos volando en la línea norte-sur”. Siete palabras que desdibujan el final de sus días. En ese momento nació un mito. Llegó a decirse que se hundió en el mar; que la capturaron los japoneses; que se suicidó en el atolón coralino de Nikumaroro (donde en ese momento no había agua potable).

Ocho décadas más tarde, es decir la semana pasada, una noticia ha revitalizado la historia fugaz de Amelia Earhart. Nikumaroro forma parte de las islas Kiribati, en el Pacífico. Una nueva expedición busca ahí los restos de la aventurera y de su compañero de vuelo, el piloto Fred Noonan.

De Amelia Earhart llegó a decirse que se hundió en el mar; que la capturaron los japoneses; que se suicidó en el atolón coralino de Nikumaroro, en el Pacífico

De las primeras mujeres que desafiaron los cielos, Amelia Earhart es una de las que hubiera querido conocer. Alta, delgada y misteriosa. La definía una fuerza de voluntad que en las mujeres es peligrosa, porque no aceptan límites sino el designio de sus deseos más íntimos. La caracterizaban unas pecas inquietantes. Ofrecía conferencias, escribía memorias de sus viajes y diseñaba su ropa.

Los especialistas aseguran que no era una aviadora infalible. Tenía deficiencias técnicas y nunca se preocupaba por los avances de la aviación. Suplía estas falencias con una sangre fría impresionante. Fue la primera mujer en cruzar el Atlántico en solitario. También cruzó el Pacífico, desde Honolulú hasta California.

La misión que ahora emprende la búsqueda, cuando ya todo rastro parecía ilusorio, cree firmemente en objetos encontrados en los años 30 del siglo pasado en la isla Nikumaroro. Un abanico de posibilidades tan inciertas como el amor y la muerte. Crema para las pecas; una navaja como las que utilizaba Earhart; un zapato de hombre y otro de mujer; plexiglás que podría ser de la ventana de un avión. Mucho y nada. Lo curioso es que nadie sabe qué puede deparar un hallazgo inesperado. Una vuelta de tuerca que se parece mucho a un mensaje en una botella.

Una caída muy distinta

La otra aviadora que me hubiera gustado conocer es Beryl Markham. Pocas personas advirtieron, en 1986, la muerte en Kenia de esta dama inglesa que se desvaneció como una flor arrugada, a los 85 años, pobre y alcoholizada.

Sus últimos días fueron penosos, porque la visitó el pasado de golpe y, sin aviso, le recordó que había sido bellísima, adelantada para su tiempo: defendió su libertad individual por encima de cualquier convención.

Una cazadora de cerdos salvajes a los cuatro años; una huérfana sin ataduras en su adolescencia; una preparadora de caballos de carreras; una guía aérea de safaris; la primera aviadora que cruzó el Atlántico en 21 horas y 25 minutos; una escritora sensible y profunda que narró su experiencia africana en un volumen de memorias, Al oeste con la noche (Emecé editores, 1998).

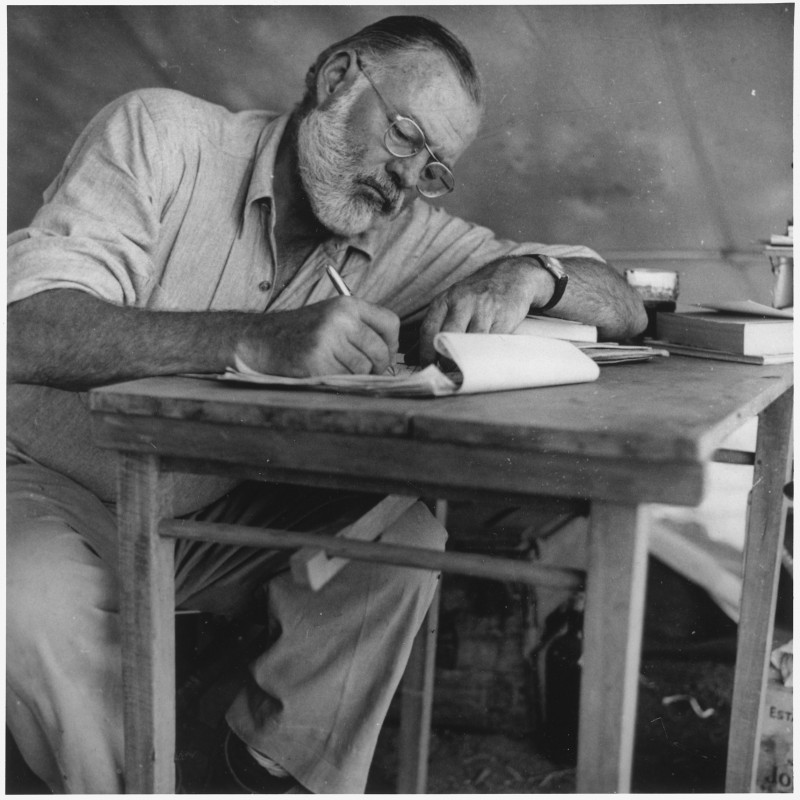

Ernest Hemingway, otro escritor enamorado de los viajes, la vida salvaje y los deportes arriesgados, elogió el libro de Markham. “Ha escrito tan bien, tan maravillosamente bien, que estoy completamente avergonzado de mí mismo como escritor. Sentí que yo no era más que un carpintero con las palabras, que toma los materiales que encuentra en su trabajo y los clava juntos, y de vez en cuando logra construir un pasable criadero de cochinos. Markham, en cambio, puede dibujar anillos alrededor de todos los que nos consideramos escritores”.

¿Quién era Beryl Markham? En realidad, su nombre verdadero era otro, Beryl Clutterbuck, nacida en 1902 en un hogar educado de Leicester que tenía como afición la caza de zorros y los viajes a espacios lejanos. Su madre la abandonó cuando Beryl era una niña. Su padre, un aventurero insaciable, decidió abrir un aserradero y una granja en Kenia, muy cerca de Nairobi.

Beryl llegó de cuatro años a la África Oriental Británica, donde rápidamente aprendió a hablar los dialectos swahili, nandi y masai, se hizo amiga de los niños locales y comenzó a cazar cerdos salvajes, descalza, en horas de distracción que nunca olvidaría. Fueron años de una felicidad provinciana, donde la palabra aburrimiento no tenía significado alguno. En ese momento se forjó un destino.

A los 17 años se convirtió en la única mujer que poseía una licencia para amaestrar caballos salvajes. Alta, rubia y sobre todo decidida a cualquier cosa, tardó segundos en cautivar al capitán Jack Purves. Mucho tiempo después advertiría que en ese momento necesitaba un afecto cercano, aunque durara lo que viven las mariposas. Se separó pronto, para dedicarse al trabajo de lleno. Como entrenadora, logró conquistar seis Derbys en Nairobi. Los animales le quitaban el aliento.

Así lo expresó en su libro. “Ver a diez mil caballos sin domesticar y sin marcar con los símbolos del comercio humano es como escalar por vez primera una montaña inconquistada, o como encontrar un bosque sin carreteras, sin sendas, ni la marca de un hacha. Entonces llegas a conocer lo que siempre te habían dicho, que el mundo en un tiempo vivió y se desarrolló sin calculadoras, sin papel de periódicos, sin calles con muros de ladrillos, y sin la tiranía de los relojes”.

Los últimos días de Beryl Markham fueron penosos, porque la visitó el pasado de golpe y sin aviso

A los 22 años, un aristócrata perturbó su corazón: el inglés Mansfield Markham, de quien ella tomó finalmente el nombre. Pero ese amor duró poco. No quería vivir en Occidente.

Su curiosidad era insaciable; por eso, en 1931, a los 29 años, Beryl Markham comenzó a volar una pequeña avioneta. Las distancias eran importantes y pocas personas se encargaban de saciar las necesidades de esa zona de África Oriental. Markham transportaba comida, pasajeros y correo para la East African Airways. De Kenia pasaba a Sudán, de Tanganika volaba a Rodesia. En muchas ocasiones salvaba vidas con medicamentos que trasladaba de noche, sin otra orientación que su sentido común.

Cinco años más tarde emprendió su mayor osadía: sobrevoló el océano Atlántico a bordo de un avión monoplano de un solo motor, un Percival Vega Gull, en 21 horas y 25 minutos.

Partió de Abindgon (Inglaterra) y realizó un aterrizaje forzoso en Canadá, cerca de su destino inicial, Nueva York. No era una mujer común. Había amado con una libertad escandalosa para su época. Desafió los aviones y los animales, pero cerró los ojos con tristeza en Kenia, vencida por la edad.