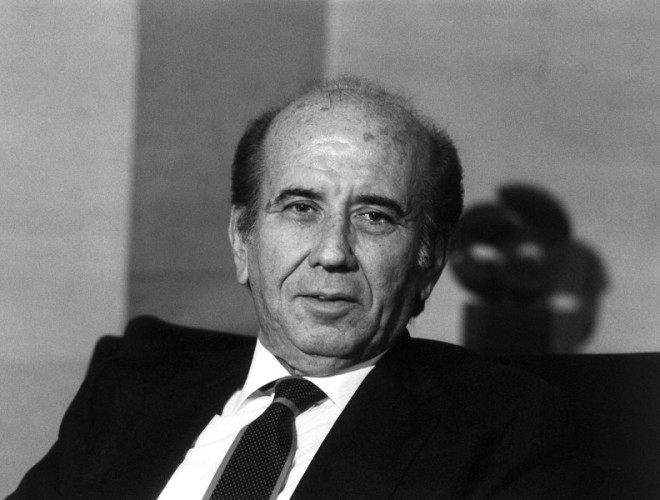

Sergio Dahbar (ALN).- Esta es la historia de un personaje renacentista que hilaba narraciones orales como pequeñas gemas: Simón Alberto Consalvi. No llegó a escribir estas anécdotas. Forman parte de la historia mínima de una diplomacia que se parece demasiado a la vida misma.

Pocos pecados lamentan más los narradores que contar una historia que nunca se va a escribir. Para Ernest Hemingway representaba una tragedia imperdonable. Por eso prefería dejar la oralidad para otros menesteres. Siempre que pienso en una buena historia que se pierde en las tertulias de amigos, recuerdo al canciller venezolano Simón Alberto Consalvi (1927-2013).

Vistió tantas pieles (embajador, canciller, ministro, presidente encargado, pero también hombre de Estado, historiador, periodista, escritor y promotor cultural) que no se cansaba de contar cuentos que imantaban a sus interlocutores. Vivió tantas vidas que acumuló anécdotas como otros coleccionan resentimientos o tristezas.

Detrás de la parafernalia de la gran política se escondía la gracia de la vida en estado puro

Ya sea en un avión, en la antesala de una reunión de presidentes, en una cena con tabacos cubanos o en una caminata por una ciudad congelada, desplegaba el tipo de anécdotas que no podía dejar de oír. Siempre le dije lo mismo: “Tienes que escribir esa anécdota. Es la historia pequeña de una Venezuela desconocida para muchos de sus habitantes”. Sonreía maliciosamente. “Tú quieres que yo me meta en problemas”, respondía invariablemente.

No había nada prohibido en esos pequeños momentos de gracia. Nada de qué alarmarse, más allá de ver cómo detrás de la parafernalia de la política y la formalidad de las grandes giras y encuentros presidenciales, se escondía la gracia de la vida en estado puro.

Presidente al desnudo

Una de las que me hizo reír más la escuché en un vuelo de Caracas a Bogotá. Nos había invitado el periódico El Tiempo para conocer un proyecto de recuperación de la memoria de ese medio de comunicación.

Todo fluyó gracias a un whisky. Se acordaba de una escena que disparaba el recuerdo. Me dijo de repente: “El helicóptero descendió sobre Miraflores y yo me encontraba abajo, a la espera de los Reyes de España”.

Era una visita oficial y el presidente Carlos Andrés Pérez estaba de viaje. Consalvi ejercía de presidente encargado. Y los Reyes de España conocían Caracas desde el aire.

Simón Alberto Consalvi miró hacia la noche que se perdía más allá de la ventanilla del avión, empujó un trago y me dijo: “Y entonces se abrió la puerta del helicóptero y un edecán gritó: ‘Que la Reina necesita ir al baño’. Yo me quedé helado. Aquella institución bajó corriendo y se dirigió hacia el edificio en busca de un baño.

Atravesó habitaciones y pasillos. Y de repente se encontró en un sofá a Carmelo Lauría, con pantalones pero sin camisa, durmiendo una siesta. Era uno de los ministros que habían aprovechado para descansar unos minutos.

La Reina ni se fijó en Carmelo Lauría. Siguió de largo como una flecha hasta que llegó al cuarto de baño y se alivió”.

Años después pude consultarle a Carmelo Lauría si aquella versión era cierta. Se largó a reír. “Consalvi no tiene remedio. Todo es verdad, pero el que estaba desnudo era él”.

Contrarrevolucionario en Rusia

La otra joya me la contó en la ciudad de Salamanca, donde iban a reunirse presidentes de toda Iberoamérica. Salimos una noche a buscar un restaurant que tenía una estrella Michelin, aparentemente de un chef peruano. Se corría el rumor de que esa noche también se reunían en esa ciudad los empresarios más ricos de América Latina.

Compartimos una cena memorable. No pudimos confirmar ni la estrella Michelin, ni la presencia de los cabezas de empresa, pero recuerdo que me deslumbró la historia de un embajador venezolano en Rusia. Era un hombre odioso con el régimen comunista. Se jactaba de invitar artistas disidentes a sus fiestas y de ubicar sus obras en las paredes y rincones de la casa.

Los jerarcas rusos odiaban los agasajos en la embajada venezolana, que los desafiaba constantemente. En medio de una tensión que crecía, recibieron la visita del presidente Carlos Andrés Pérez. Como era de costumbre, hubo un agasajo oficial.

Al embajador esa noche lo despidieron del cargo y le ordenaron regresar a Venezuela de inmediato

El embajador no solo volvió a retar a las autoridades, sino que bebió de más. Y no tuvo mejor idea que agarrarle el fundillo al presidente al grito de: “Carajo, este es mi presidente, no j”.

Hubo un silencio tan devastador que los edecanes del presidente Pérez tardaron apenas un segundo en cargar al embajador como un mueble sin patas y conducirlo al interior de la embajada. La música volvió a imponer una normalidad que se había rasgado como la seda cuando la atraviesa un metal filoso.

Al embajador esa noche lo despidieron del cargo y le dieron la orden de regresar a Venezuela de inmediato. Reunió la notable colección de obras de artistas contrarrevolucionarios, pero se la decomisaron en el aeropuerto. Fue la venganza dulce de una burocracia que había tenido una espina en forma de diplomático.

Lo mejor de este cuento sucede en Caracas. El diplomático, sin oficio y fuera del gobierno, y sin los cuadros que tanto había disfrutado coleccionando en Moscú, todos los días se vestía como un embajador, de corbata y abrigo, y salía a caminar por las calles de la urbanización 23 de Enero. Ya en esa época era una zona peligrosa del oeste de la capital.

Tenía una idea curiosa en la cabeza: quería suicidarse y pensaba que esa era la mejor manera. Pero tuvo mala suerte. Murió de muerte natural y pocas personas conocieron a un iconoclasta que perdió la gracia del señor.

(Publicado originalmente el 16 de febrero de 2017)