Rogelio Núñez (ALN).- En 2015 manifestaciones masivas en Ciudad de Guatemala terminaron derribando al gobierno de Otto Pérez Molina, enredado en un caso de corrupción. Fue un antecedente de los estallidos sociales que han ocurrido en América Latina en 2019 y que colocan el foco en este país centroamericano dado que los graves problemas que estuvieron detrás de las protestas de hace un lustro no sólo no han desaparecido sino que continúan y se han profundizado. El 14 de enero Alejandro Giammattei tomó posesión como presidente para el periodo 2020-24. La pregunta que cabe hacerse es si Guatemala se contagiará de la oleada de estallidos sociales que están teniendo lugar en la región.

El 14 de enero Alejandro Giammattei ha tomado posesión como presidente de Guatemala para el periodo 2020-24. Electo el pasado mes de agosto, llega al Palacio Nacional tras una larga transición de cinco meses y habiendo creado altas expectativas sobre su capacidad para acometer la siempre pospuesta modernización del país. Junto a él trabaja ya un grupo de técnicos y profesionales para impulsar el plan nacional de innovación y desarrollo, que prometió en la campaña. Destacan figuras como Roberto Antonio Malouf, en Economía, quien fue presidente del influyente gremio empresarial, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), o Álvaro González Ricci, en Finanzas, antiguo consultor del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.

Con ese equipo el nuevo mandatario aspira a acelerar la puesta en marcha de su agenda de reformas estructurales. Giammattei ya ha propuesto a los diputados 58 leyes en cinco áreas clave para discutir y aprobar en 18 meses. Esas iniciativas de ley versan sobre temas de economía, sociales, gestión del Estado, seguridad y justicia. Las propuestas son de carácter estructural y consisten en reformar leyes ya vigentes como la del IVA, la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Además, se propone reformar la Ley de Educación Nacional, la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la Ley Electoral de Partidos Políticos.

Esta agenda reformista de largo plazo se va a encontrar con problemas a corto plazo. Uno de los más complejos pasa por su relación con EEUU. El gobierno de Donald Trump quiere enviar migrantes mexicanos a Guatemala como parte del Acuerdo de Cooperación de Asilo que alcanzó con el anterior Ejecutivo, el de Jimmy Morales (2016-2020), pero la decisión tendrá que ser negociada por el nuevo gobierno. Giammattei deberá hacer equilibrios entre su cercanía con EEUU y las limitaciones -logísticas, financieras y de infraestructuras- de su país para acoger a la oleada migratoria. El acuerdo contempla que sólo migrantes de El Salvador y Honduras puedan ser enviados a territorio guatemalteco, convertido así en “tercer país seguro”.

Además, la gestión de Giammattei va a ser juzgada principalmente por tres temas: su compromiso en la lucha contra la corrupción, su capacidad para disminuir la inseguridad y para conseguir expansión del PIB y mejora social.

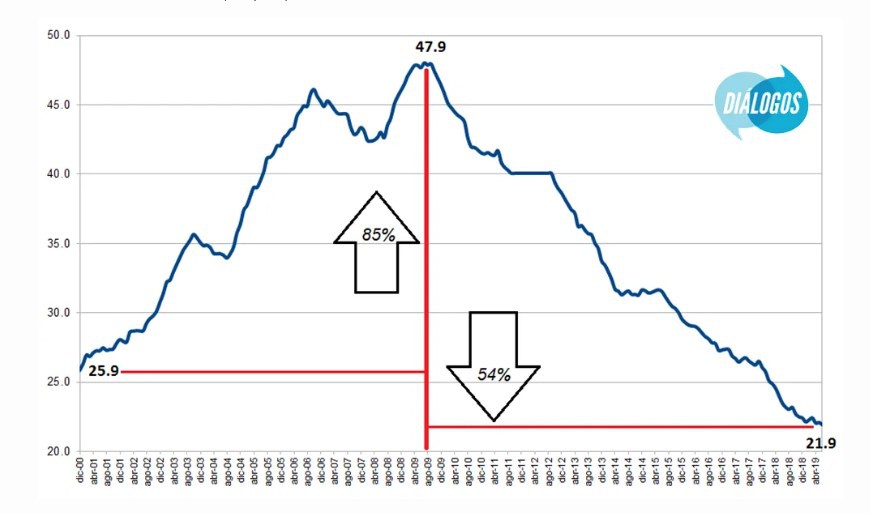

En el tema de la inseguridad, Giammattei llega con el viento de cola tras 10 años de constante reducción del índice de homicidios. La inseguridad era una de las pesadillas de una población que probó con todas las recetas: de la “mano blanca” de Álvaro Colom (2008-2012) a la dura de Otto Pérez Molina (2012-15).

Si bien la inseguridad se ha reducido, el fortalecimiento y modernización de los cuerpos policiales, el combate a las maras y al crimen organizado son los tres grandes retos del gobierno.

La corrupción es el tema número uno en Guatemala: se llevó por delante a gobiernos como el de Pérez Molina en 2015, a causa del escándalo de La Línea, y ha marcado la gestión de Jimmy Morales. El anterior presidente pasó de adalid en la lucha por la transparencia a estar enfrentado con la Comisión Internacional contra la Impunidad -Cicig-, el organismo de la ONU que investigaba las redes de crimen organizado y corrupción en el país y cuyas actividades finalizaron oficialmente el 3 de septiembre de 2019 por decisión de Morales.

El éxito o fracaso de Giammattei se juzgará teniendo en cuenta su actuación en este asunto, así como su capacidad para alcanzar un desarrollo económico sostenible socialmente. Es decir, que el país crezca a tasas elevadas y de forma continuada y que esto suponga una reducción de la pobreza y la desigualdad. Todo lo cual requiere de un pacto fiscal para elevar los ingresos del Estado y así poder invertir en capital físico y humano, pilares en los que conseguir hacer de Guatemala una economía más productiva y competitiva: el país ha pasado del lugar 83 al 98 en cuanto a competitividad en seis años en el Índice de Competitividad Global, elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF). Y eso entre otras cosas porque las inversiones promedio en Centroamérica para infraestructura en el sector de transporte son alrededor del 1% del Producto Interno Bruto (PIB), pero para enfrentar la demanda estimada para el periodo 2016-2030 la inversión anual debería alcanzar el 2,2 por ciento del PIB.

Los déficits guatemaltecos

El nuevo mandatario asume en un momento muy delicado para la región y con el temor a que el contagio de los estallidos sociales alcance a Guatemala. Sobre todo porque se trata de un país que acumula, desde el regreso a la democracia, numerosas frustraciones, creciente desafección política y una economía que crece a más velocidad que el resto de la región pero cuyos avances no llegan a la mayoría de la población (tiene la misma tasa de pobreza desde dos décadas).

Además, enfrenta un reto generacional: una juventud con perspectivas muy acotadas debido a un mercado laboral raquítico que la empuja a la emigración, la informalidad o a la delincuencia. Guatemala, una de las sociedades más desiguales del planeta con un coeficiente de Gini de 0,63, tiene un 60% de pobres desde hace 17 años. No ha podido bajar esa cifra en tres lustros -que de hecho ha aumentado desde el 51% de pobres en 2006-, ni disminuir la informalidad laboral (sólo un 35% tiene trabajo formal y un 20% seguridad social).

Además, el Estado es débil ante la penetración del crimen organizado, ineficaz e ineficiente a la hora de poner en marcha políticas públicas efectivas: no tiene recursos suficientes y los que tiene los emplea mal. Guatemala es uno de los países en los que hay menos redistribución de la riqueza por medio de los impuestos. Mientras en Europa la desigualdad se reduce a la mitad después de impuestos, en Guatemala sólo lo hace un 5%, según datos del Icefi, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Guatemala apenas recauda en torno al 10% del PIB en impuestos, el más bajo del continente y uno de los dos más bajos del mundo.

Todos esos ingredientes, que se encuentran detrás de los estallidos sociales ocurridos en Ecuador, Bolivia, Chile y Colombia, también los posee la Guatemala de Giammattei: desafección política, debilidad institucional, frustración de expectativas de mejora social personal e intergeneracional, crecimiento sin desarrollo por los altos niveles de pobreza y desigualdad. Un coctel que convierte a Guatemala en candidato a sufrir las incertidumbres y crisis de gobernabilidad que han afectado a otras naciones del subcontinente.

De frustración en frustración política (1986-2020)

Los más de 30 años de democracia en Guatemala han estado marcados por siete grandes déficits (7 d’s) que se han ido acumulando y agravando a lo largo del tiempo sin que los diferentes procesos electorales y gobiernos sirvieran como herramienta canalizadora de las tensiones sociopolíticas inherentes a estos déficits.

Este jueves el presidente Alejandro Giammattei anunció que rompe relaciones con el régimen de Nicolás Maduro.

En ese sentido, existe una constante histórica en Guatemala que se viene repitiendo en forma de círculo no virtuoso: la desilusión entre la ciudadanía por el incumplimiento de las expectativas generadas en cada nuevo mandato presidencial ha desembocado en un incremento de la desafección hacia los partidos y la clase política y en un progresivo incremento de la división de la sociedad guatemalteca (polarización) que convive con una cada vez más elevada dispersión (fragmentación) del voto en medio de una creciente desinstitucionalización que ha privado al Estado de las herramientas necesarias para encarar los problemas que obstaculizan el desarrollo del país (desigualdad, pobreza e informalidad).

Todo ello en un marco de creciente disolución regional (centroamericana) que condiciona la evolución de Guatemala (crisis migratoria, penetración del crimen organizado, desvinculación de las cadenas de valor internacional e inestabilidad local: incremento del autoritarismo en Nicaragua y Honduras, crisis del modelo costarricense e incertidumbre sobre el proyecto de Nayib Bukele en El Salvador).

Giammattei es hijo de esas siete “des”: la desilusión tras la gestión de Morales llevó a la ciudadanía a votar de forma fragmentada (dispersa) por un candidato opositor, en la que es una vieja, tradicional e histórica tendencia en el país.

Esa desilusión ha alimentado una creciente desafección: sólo un 48% de la población apoya la democracia y escasamente un 14% a los partidos y desde 1986 se ha traducido en diversos fenómenos que se repiten elección tras elección: En primer lugar, nunca un partido oficialista ha ganado los siguientes comicios tras su llegada al poder, ni el que ha detentado la presidencia ha regresado a ella tras finalizar su gestión.

Guatemala recibe a Giammattei tras la triple frustración que supuso el gobierno de Jimmy Morales (2016-2020) ya que durante su gestión no hubo una decidida lucha contra la corrupción, ni se renovó el sistema político, ni el país salió de su letargo económico.

Las elecciones de 2019 tuvieron lugar tras un agravamiento de la crisis político-institucional producto, entre otras circunstancias, de los problemas y tensiones acumulados a lo largo de la presidencia de Morales, quien alcanzó al poder aupado por esa ola de indignación contra la corrupción del gobierno de Otto Pérez Molina (2012-16). Morales, receptor de los deseos y expectativas de cambio de la ciudadanía, se transformó en el candidato más exitoso y creíble a la hora de transmitir la imagen de renovación y de combate a la vieja política ligada al clientelismo y la corrupción. Encauzó el malestar ciudadano contra los partidos y la clase política como hombre ajeno a las élites (conocido sólo por su faceta de actor y comediante), sin sombra de corrupción. Consiguió situar la corrupción como el tema prioritario de la agenda nacional, terreno en el cual resultó imbatible frente a sus rivales: Manuel Baldizón que creció dentro de un sistema caído en el descrédito; o de Sandra Torres, con importantes responsabilidades en anteriores administraciones y ligada a políticas clientelares y con creciente influencia y control institucional.

Sin embargo, el periodo de gobierno de Morales (2016-2020) acabó derrumbando esas expectativas de cambio. Morales asumió la presidencia el 14 de enero de 2016, lastrado por su debilidad en el Legislativo (tenía sólo 11 diputados de los 158 del Congreso) y confirmó la ausencia de un plan de gobierno y de una clara estrategia de gestión. Cometió abundantes errores, muchos no forzados, producto, sobre todo, de la inexperiencia y el desconocimiento de cómo funciona una administración y un gobierno, así como de su falta de habilidad política. Detrás de su discurso no había un programa de reformas ni un planteamiento de cambios estructurales. Fue un presidente débil, inexperto, sin liderazgo y estrategia: la apuesta de enarbolar el tema de la corrupción resultó muy eficaz para ganar las elecciones y llegar a la presidencia, pero no dio para mucho más y acabó agotándose y revirtiéndose.

Lo que más marcó su presidencia fue la dura pugna que entabló con dos de sus antiguos aliados en la lucha contra la corrupción. Desde 2017 la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y Thelma Aldana (fiscal general de la República de 2014 a 2018) entraron en conflicto con el presidente y se inició un choque de trenes entre Morales -respaldado por una parte de la sociedad y sobre todo por la clase política tradicional- y la cruzada contra la corrupción emprendida por la Cicig y Aldana. Esta pugna fracturó al país y elevó la tensión política, paralizando cualquier atisbo de reforma estructural.

El talón de Aquiles de Giammattei: la debilidad de las instituciones

Giammattei llega con un equipo profesional y cohesionado y con una agenda ambiciosa de reformas pero lastrado por un endeble aparato del Estado, un sistema de partido volátil y con una ciudadanía desconfiada y desafecta. Además, para llevar a cabo sus planes tiene un obstáculo que si bien no es insalvable vía cooptación supone una contrariedad: es minoritario en el Legislativo ya que sólo cuenta con 17 de los 160 diputados y la primera fuerza del Congreso es la de su principal rival (la UNE con 52 diputados).

Giammattei, que utiliza muletas para desplazarse debido a la esclerosis que padece, va a comprobar cómo la gran dificultad para que avance su proyecto reformista se encuentra en que carece de un Estado y una administración “en forma” en las que apoyarse.

Guatemala ha vivido en democracia de forma ininterrumpida desde 1986 y ha superado en estas tres décadas momentos muy complejos desde el punto de vista económico (la crisis de los años 80), político (el golpe de Estado fracasado del presidente Jorge Serrano Elías en 1993), institucional (la caída del presidente Otto Pérez Molina en 2015 arrastrado por el escándalo de La Línea) y social (la pervivencia de altos niveles de informalidad, pobreza e inseguridad ciudadana debido a la penetración del crimen organizado y la expansión de las pandillas juveniles, las maras).

La supervivencia de la democracia guatemalteca no ha sido acompañada por la construcción y consolidación de un Estado de derecho realmente efectivo; ni de una administración capaz de asegurar la existencia de bienes públicos para el conjunto de la población (seguridad, educación, salud e infraestructuras). Al bajo nivel de confianza interpersonal se suma un elevado recelo hacia las instituciones.

En más de tres décadas de democracia no ha sido posible construir un Estado de derecho fuerte, sólido y consolidado. Tan sólo se ha diseñado un esbozo, con numerosas falencias y debilidades que conviven, eso sí, con innegables avances en cuanto a estabilidad económica, creación de derechos ciudadanos, existencia de una mayor libertad de expresión y participación ciudadana.

También ha habido sustanciales avances en lo relativo a la expansión del mercado y al mantenimiento de la estabilidad macroeconómica.

Todos esos avances contrastan con la persistente situación de ineficiencia institucional, violencia e impunidad. El Estado muestra un bajo desempeño en cuanto a su capacidad para proveer bienes públicos, lo que ha conducido a un creciente desapego ciudadano y, finalmente, a la inestabilidad institucional.

Un Estado consolidado tiene una burocracia civil meritocrática, profesionalizada, y no politizada ni basada en el clientelismo. Guatemala, sin embargo, presenta deficiencias en la rendición de cuentas de sus instituciones y en la transparencia sobre el reclutamiento de sus funcionarios, pues la obsoleta Ley de Servicio Civil data de 1968. El Estado no ha sido capaz de obtener recursos suficientes ni dirigir su uso a favorecer las aspiraciones ciudadanas. Y si bien ha alcanzado éxitos en el control de la inflación no ha logrado reducir la desigualdad de ingresos.