Pedro Benítez (ALN).- Toda sociedad tiene su cuota de desadaptados y antisociales. En ese sentido, Venezuela no es, ni puede ser, la excepción. Sin embargo, situaciones como las de Leonel Moreno, conocido como Leíto Oficial, hoy imputado y privado de libertad por la Fiscalía venezolana por incitación al odio y lucro a través del trabajo de menores, ponen de manifiesto un fracaso más del proyecto político que prometió crear a un nuevo ciudadano, producto de las condiciones sociales, educativas y políticas instituidas por la “revolución bolivariana”.

Se suma el personaje a la saga que incluye a Francisco Ruíz Estanga, alias Yoifre, y Yorvi López, más conocido como “Oriente”, dos de los “pranes” que hace más de una década encabezaron la toma armada del penal Rodeo II. Podríamos citar a otros, pero todos coinciden en ser hombres jóvenes que crecieron en la Venezuela chavista. No conocen otro país.

Ellos, y otros del mismo estilo, representan un golpe moral para los apologistas del discurso oficialista. Los citados (y otros) simbolizan el fracaso de un modelo que prometió redención social y produjo descomposición. Lo que debía ser la solución, terminó agravando el problema.

Situaciones más apremiantes para la vida cotidiana han dejado en segundo plano la auténtica epidemia de violencia criminal que sacudió a la sociedad venezolana en años no tan lejanos, como en la etapa final del gobierno del expresidente Hugo Chávez, caracterizados, no por casualidad, por la impunidad.

Según datos del Observatorio Venezolano de Violencia, entre 1998 y 2010 se abrió una brecha alarmante entre los homicidios cometidos y los sospechosos detenidos. En 1998, se registraron 4.550 homicidios y 5.017 detenciones. Para 2009, los homicidios aumentaron a 16.047 y las detenciones cayeron a solo 1.491. En años consecutivos, por cada 100 asesinatos, solo se detuvieron 9 personas.

Este deterioro no fue accidental. Respondió a un marco ideológico permisivo frente al delito. Basta recordar la frase del excomandante/presidente en 1999: “si yo fuera pobre, también robaría”. Más que una provocación, fue el inicio de una narrativa peligrosa que convirtió la transgresión en una forma aceptable de conducta y terminó legitimando la violencia.

Mito

Con el paso del tiempo, las consecuencias se hicieron evidentes, aunque dopadas por el auge del consumo propiciado por el boom petrolero de los años 2003-2012. Un Estado que se demostró incapaz de ejercer autoridad en sus propias cárceles. Una sociedad atrapada entre la violencia estructural y la impunidad. Y un gobierno que, lejos de asumir su responsabilidad, insistió (e insiste) en culpar a enemigos externos o a los modelos que dijo haber superado.

El exguerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos, refiriéndose a Venezuela, observó por esos años: “que la inseguridad se multiplique cuando se distribuye riqueza desmonta el mito de que la pobreza genera delincuencia”. Efectivamente, el argumento oficial de que el crimen es producto del capitalismo y la pobreza se cae por su propio peso cuando se comparan los datos. Mientras Colombia y Brasil, también marcados por la desigualdad, lograron reducir sus tasas de homicidio, en Venezuela estas se dispararon, a pesar del supuesto “combate a la pobreza” y los logros de las misiones sociales.

La crisis social en Venezuela es la manifestación más cruda del colapso moral, político e institucional del modelo chavista. Como ha ocurrido en Cuba (la similitud no es por casualidad), el proyecto que prometía redención terminó expulsando y destruyendo a quienes debía salvar. En lugar de un “hombre nuevo”, ha producido una nueva forma de exclusión.

De un tiempo a esta parte, la masiva migración de venezolanos hace que inevitablemente se recuerde el llamado “éxodo de Mariel”, cuando Fidel Castro permitió que más de 200 mil cubanos (aproximadamente el 1,3 % de la población total en ese momento) abandonaran la isla en condiciones desesperadas hacia las costas de Florida.

Injusticia social

Con eso, Castro consiguió aliviar el descontento interno contra su régimen. El episodio coincidió con los veintiún años del triunfo de la revolución, es decir, cuando esta se hacía mayor de edad y sus teóricos esperaban que una nueva generación de cubanos, formados bajo el socialismo, solidarios, sensibles a los estímulos morales y con una convivencia revolucionaria que les permitiera superar con alegría militante las circunstancias más difíciles, empezaran a dejar sentir su peso en el país.

En cambio, ese año, muchos de aquellos “hombres nuevos”, que lucieron en su infancia el pañuelo rojo anudado al cuello de los pioneros, terminaron en Miami o en alguna de las grandes metrópolis de Norteamérica.

El proceso se ha repetido con las siguientes dos generaciones a escalas todavía mayores.

En el caso de Venezuela, el chavismo ha insistido por años en que su revolución daría voz, derechos y oportunidades a los más excluidos. Sin embargo, son justamente los hijos de los sectores populares quienes se han convertido en sus víctimas preferidas. La pobreza y la exclusión, realidades que existían en 1998, deberían haber sido erradicadas por un proyecto que prometió justicia social. Pero no solo no lo hizo: las profundizó.

Avalancha de problemas

En 2015 se estimaba en casi 700 mil los venezolanos que se habían establecido en el exterior. En 2018 esa cifra saltó a 2,3 millones y hoy, según datos de Naciones Unidas, ha superado los 8 millones. El grueso no abandonó Venezuela por aeropuertos, sino por los 2.219 kilómetros de frontera con Colombia. Es decir, los más pobres.

Según las autoridades de ese país, el número de venezolanos residentes allí pasó de 48 mil en 2015 a 600 mil al cierre de 2017. A inicios de 2019 eran más de 1,3 millones. Esa cuenta no incluye a los venezolanos con pasaporte colombiano, ni a los que usaron ese territorio como cruce hacia destinos más lejanos como Perú, Chile, Argentina y Uruguay.

En su pico, se contabilizó hasta en 37 mil los venezolanos que cruzaban el puente Simón Bolívar hacia Colombia todos los días.

El número de emigrados venezolanos solo en Sudamérica (sin tomar en cuenta a Colombia) pasó de 90 mil en 2015 a tres millones en 2024.

Como ocurrió en Estados Unidos cuando el éxodo de Mariel, la reacción inicial de las autoridades de estos países fue de brazos abiertos, hasta que el proceso se transformó en una avalancha que trajo problemas inesperados.

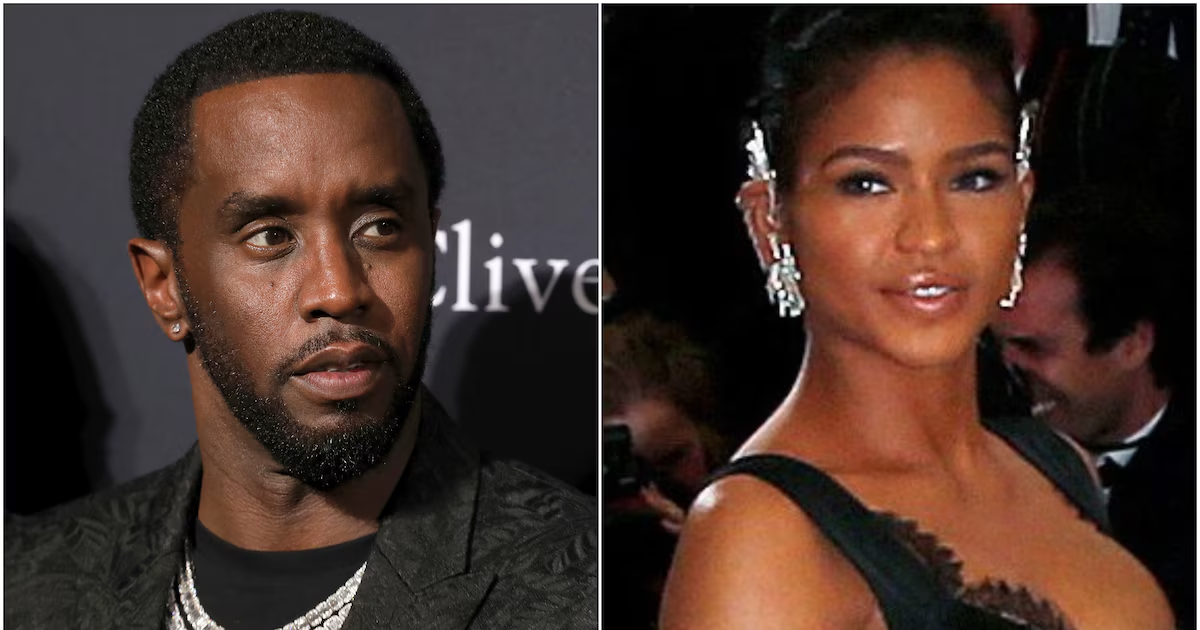

«Leíto» desprestigia a la migración venezolana

De la migración venezolana, inicialmente compuesta por inversionistas, empleados y técnicos de la industria petrolera, médicos, profesores universitarios, jóvenes emprendedores o exiliados políticos, se ha pasado a la de todos aquellos a los que la “revolución” prometió redimir. Casi calcado al proceso migratorio cubano.

Pero, además, todos ellos fueron seguidos por bandas de jóvenes delincuentes que crecieron durante las dos décadas de régimen chavista (el hombre nuevo) y que ahora pululan en ciudades como Bogotá o Lima, desprestigiando a la diáspora venezolana.

Cuba y Venezuela, países bajo regímenes que prometieron (y todavía lo aseguran) erradicar el capitalismo, la desigualdad y la exclusión, llevan años exportando su crisis social al resto del continente.

El proyecto político que prometió redimir a los excluidos terminó hundiéndolos aún más en la miseria, la violencia y la marginación. A diferencia de lo que pregonaba el ideario revolucionario, no surgió un “hombre nuevo” solidario, consciente y moralmente superior, sino una generación herida por la precariedad, la impunidad y el desencanto. Los rostros visibles del crimen organizado y los flujos masivos de migración forzada no son fenómenos aislados: son los síntomas de un modelo incapaz de garantizar bienestar. Se cosecha lo que se sembró.