Pedro Benítez (ALN).- De ella dijo que era la novela que más trabajo le había dado y que, si tuviera que salvar de las llamas solo una de sus obras, sería esa.

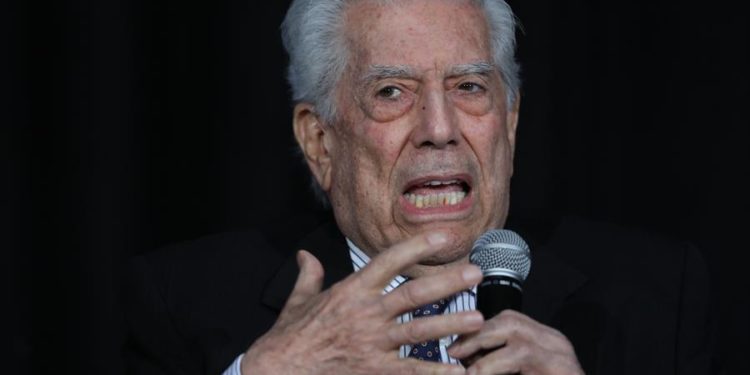

Aunque Mario Vargas Llosa ya había ganado reconocimiento por La ciudad y los perros (1963) y La casa verde (1966), Conversación en La Catedral (1969) fue la novela que lo consagró definitivamente como escritor y lo puso al nivel de Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes. Además, fue un momento importante en su evolución literaria e ideológica. El caso Padilla (1971), según él, sería otro acontecimiento crucial en ese proceso personal, pues ese fue el motivo por el cual rompió definitivamente con el régimen castrista de Cuba.

Según los entendidos, Conversación en La Catedral es una de las novelas más ambiciosas y complejas de la literatura latinoamericana del siglo XX. En ella, Vargas Llosa se pasea por los efectos corrosivos que la dictadura del general Manuel Odría (1948-1956) tuvo en la vida cotidiana del Perú. No es un retrato lineal del régimen, sino más bien la exposición de las distintas experiencias y narraciones de los personajes, en donde la política se entrelaza con el desencanto personal, las frustraciones y la decadencia de las instituciones. El gran mensaje de la obra es que las dictaduras no han sido malas. Han sido nefastas. Esta es una conclusión que distintas generaciones de jóvenes latinoamericanos compartirían en sus respectivas experiencias con los sátrapas de turno que les tocaría soportar. Si en alguna idea Vargas Llosa fue consistente a lo largo de su vida, fue precisamente en esa. No por casualidad volvería a este tema de manera magistral con La fiesta del Chivo (2000).

A su paso, las dictaduras todo lo han corrompido. Incluso aquellas que demostraron cierta capacidad de gestión pública, como fue el caso de Odría. El Perú volvería a recaer fatalmente en el mismo mal con el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), muy similar en su eficacia al de Odría.

La novela gira en torno a la figura de Santiago Zavala, un periodista de clase media alta que se reencuentra por casualidad con Ambrosio, un antiguo chófer de su padre. Esta conversación (que tiene lugar en un bar de mala muerte llamado “La Catedral”) desencadena un recorrido por la memoria individual y colectiva, entrecruzando relatos que van develando, poco a poco, los secretos de una sociedad atrapada por el miedo, la corrupción y la violencia.

El Perú retratado en Conversación en La Catedral es un país dominado por la hipocresía, el clientelismo político, la represión y el racismo. Vargas Llosa no se limita a criticar a los militares o a los políticos, sino que disecciona cómo el sistema afecta a todas las capas sociales: la aristocracia limeña, las clases medias, los criados, los periodistas, los artistas, incluso los revolucionarios; todos aparecen corroídos por la mentira y la resignación, sumergidos permanentemente en el disimulo y la doble moral.

Por supuesto, la gran pregunta de la novela (Santiago se la formula desde el principio), y que ha pasado a ser patrimonio latinoamericano porque cada país se aplica a sí mismo, es: “¿En qué momento se había jodido el Perú?”. Esta pregunta no busca una respuesta simple, sino que es parte de una indagación profunda sobre el origen del fracaso colectivo.

En su momento, el régimen dictatorial de Odría fue un modelo que inspiró a otros en la región, en particular a su más aventajado y ambicioso discípulo, el venezolano Marcos Pérez Jiménez. Este conoció al oficial peruano en su paso por la Escuela Militar de Chorrillos, en Lima, entre 1941 y 1943, donde realizó cursos de especialización. Por esa época, Odría, con el rango de coronel, fungía de subdirector general de la Escuela Superior de Guerra del Perú.

Con el lema “Hechos y no palabras”, impuso un férreo gobierno militar, mientras llevaba a cabo un ambicioso programa de construcciones monumentales. Esto fue acompañado de una generalizada corrupción de los recursos públicos y una represión sistemática de toda oposición, en particular de apristas y comunistas. Víctor Raúl Haya de la Torre estuvo encerrado cinco años, cuatro meses y cinco días en la Embajada de Colombia en Lima, bajo la figura de asilado.

Odría llegó al poder mediante un golpe militar el 1.º de noviembre de 1948, casi un mes antes del derrocamiento de Rómulo Gallegos en Venezuela. Mientras llevaba a cabo obras públicas, eliminaba libertades civiles, perseguía a opositores y utilizaba la corrupción como herramienta de dominación.

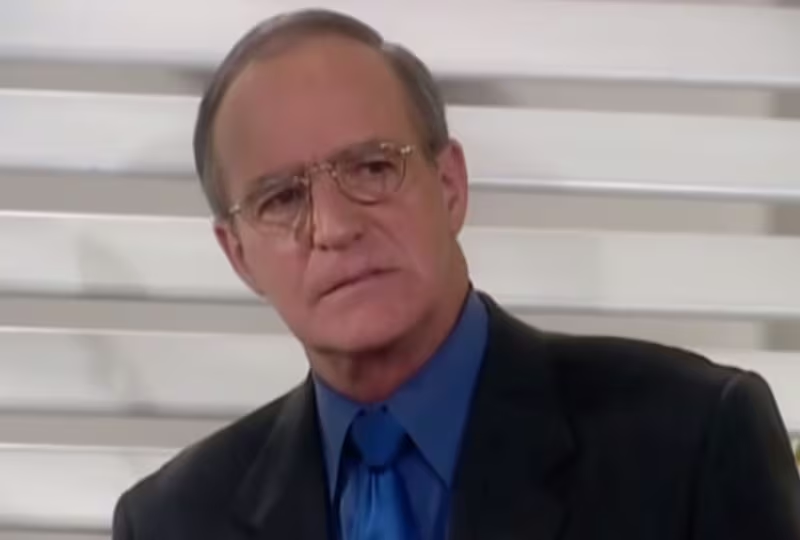

Vargas Llosa vivió esos años siendo joven y, en un principio, simpatizó con el aprismo. El personaje del joven Santiago Zavala parece encarnarlo a él, como el intelectual que no logra reconciliarse con su pasado ni con su entorno; que rompe con su familia, abandona su educación, milita brevemente en la izquierda, se convierte en periodista (como Vargas Llosa en su juventud), pero nunca encuentra una causa o un espacio donde sentirse auténtico. La impotencia que manifiesta es el reflejo de una generación que vivió bajo el peso de un país que parecía condenado a fracasar en cualquier intento de cambio. Su padre, don Fermín Zavala, es el símbolo de los grupos económicos tradicionales que prefieren la segura connivencia con el poder. Representa esa clase dirigente que, aunque no aparece en los titulares de la prensa, controla las palancas del Estado y garantiza la perpetuación del sistema.

Como Santiago, Vargas Llosa experimentó una ruptura con su padre. Además, también vivió el desencanto político. También fue simpatizante del marxismo, pero con el tiempo se convirtió en un crítico tanto de las dictaduras militares como de los regímenes populistas o autoritarios de izquierda, como el de Fidel Castro.

No es una novela fácil de leer. Los diálogos se entrecruzan y la estructura obliga al lector a reconstruir los hechos.

En resumen, Conversación en La Catedral es una novela total: política, existencial, psicológica, con una fuerza crítica implacable. Refleja el Perú de la dictadura de Odría, pero también a América Latina. Conversación en La Catedral denuncia la cultura del autoritarismo desde un ángulo íntimo. Todos los personajes, en mayor o menor medida, participan de un sistema perverso. Nadie es completamente inocente. Esta visión trágica del destino humano es lo que alejó a Vargas Llosa, como a otros intelectuales de su tiempo, de la utopía revolucionaria.

@PedroBenitezF