Pedro Benítez (ALN).- Para los que nos gustaría o aspiramos (me incluyo) que el actual cuadro político venezolano, a todas luces autoritario, evolucionara de manera ordenada, pactada y sin mayores sobresaltos a una situación de plenas libertades públicas, con un régimen basado en la legalidad, la alternancia y el gobierno ejercido por el consentimiento de los gobernados, sin perseguidos ni perseguidores, tropezamos, sin embargo, con un obstáculo no menor: la historia nacional conspira contra esa buena intención.

Los países suelen ser prisioneros de su pasado que como fantasmas tiende a reaparecer. Un ejemplo que al respecto podemos citar es el de Estados Unidos; es la democracia vigente más antigua del mundo, admirada y odiaba a la vez, cuna de muchos de los más importantes logros de la humanidad en los últimos dos siglos, pero con un conflicto racial latente que, muy cerca de la superficie, siempre está dispuesto a emerger a la menor agitación. Hace 160 años el presidente Abraham Lincoln proclamó la Emancipación de más de 3,5 millones de esclavos afroamericanos, pero eso no acabó con la segregación racial en ese país. A su vez, décadas de disposiciones legales, acciones políticas y luchas sociales no han podido borrar esa cicatriz nacional, así como tampoco exorcizar definitivamente ese demonio.

Si se echa una mirada al resto del mundo no será difícil identificar ciertos patrones similares en muchas sociedades que parecen estar condenadas a repetir prácticas políticas y sociales propias de su pasado. En China, donde el último emperador fue derrocado hace más de cien años, su actual presidente Xi Jinping actúa como uno moderno, tal como lo hizo el fundador de esa República Popular, el camarada Mao Zedong. Emperadores rojos. Vladimir Putin procede con una lógica que no es muy distinta a las de Iósif Stalin, el zar Pedro el Grande e Iván el Terrible; con toda seguridad, y no sin cierta razón, se considera heredero y continuador del sagrado proyecto imperial de esos personajes de la eterna Rusia.

En América Latina, a donde se mire, vemos cada una de estas sociedades repitiendo viejos conflictos que no se terminan de superar: la violencia en Colombia, el autoritarismo centroamericano, el tlatoani presidencial mexicano, el peronismo y antiperonismo argentino, la existencial polarización entre izquierda y derecha en Chile, el conflicto peruano entre Lima y la Sierra. Afortunadamente, la intervención de los ejércitos mediante golpes de Estado parece una práctica que sí ha quedado en el pasado. Toquemos madera.

No obstante, siempre es importante tener en cuenta la historia.

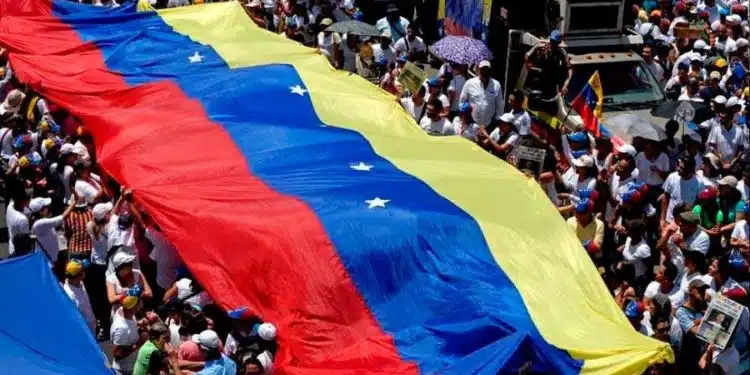

En ese sentido, los cambios de regímenes políticos venezolanos a lo largo de nuestros 200 años de existencia republicana han sido, por norma general, convulsos.

Lo fue la Independencia, como es suficientemente conocido. La confederación republicana constituida mediante un proceso civil en julio de 1811 devino en una sangrienta guerra entre venezolanos, con su correspondiente orgía de odio y violencia que dejó a estos territorios enguerrillados por mucho tiempo.

Sucesivamente, Domingo de Monteverde, Simón Bolívar, Santiago Mariño, José Tomás Boves, nuevamente Bolívar junto con José Antonio Páez, lograron imponer su autoridad a punta de pólvora, lanzas y machetes. Aunque es cierto que en 1830 la ruptura con la Colombia original fue de manera civilizada y razonablemente pacífica, al creador de Venezuela como entidad independiente, el general Páez, pronto llegó a la conclusión que sostener el nuevo orden sólo sería posible manteniendo la alternancia en el ejercicio del gobierno exclusivamente entre los jefes militares que ganaron la guerra. Esa fue la lección bien o mal aprendida de la accidentada Presidencia del doctor José María Vargas (1835-1836), razón que podría explicar el empeño del héroe de Las Queseras del Medio y de Carabobo de cerrarles el paso a los liberales de Antonio Leocadio Guzmán una década después.

José Tadeo Monagas, el siguiente general independentista en ser elegido presidente, con el apoyo de Páez, traicionó a éste, y a su vez lo traicionaron a él en 1858. Vista así las cosas, parecería que la siguiente matazón entre venezolanos, la Guerra Federal (1859-1863), hubiera sido inevitable. Luego de unos cuantos años de idas y venidas, más revueltas armadas, retornos y pases de factura, emergería otro régimen político; el denominado Liberalismo Amarillo (1870-1899), que de la mano de Antonio Guzmán Blanco se empeñó en ejercer el poder en exclusividad y excluyendo al grupo anterior.

Hasta que con el fin del siglo ese régimen también se derrumbó y un nuevo grupo, con vocación hegemónica, bajó de las montañas del Táchira entrando a Caracas con Cipriano Castro y su compadre Juan Vicente Gómez a la cabeza en octubre de 1899.

En esas dos transiciones (de los mal llamados godos a los liberales, y de estos a los andinos) podemos apreciar algunos patrones comunes. Todas fueron a sangre y fuego; sin embargo, el grupo que desplazó al anterior tardó en estabilizarse, hasta que un jefe (Guzmán Blanco en 1870, Gómez en 1908) les abrió acomodo a los derrotados, consolidando así el nuevo orden de cosas.

En el siglo XX las circunstancias fueron distintas, aunque no mucho. Afortunadamente no hubo guerras civiles como en el XIX, pero, al final del día, sólo una transición de un nuevo orden político a otro fue totalmente pacífica: la de 1998-99.

La transición que empezó el general Eleazar López Contreras (heredero de Gómez) a partir de 1936 no tenía previsto, al parecer, permitir un relevo en el ejercicio del gobierno de un grupo a otro; pero al menos sí contempló superar la arbitrariedad que caracterizó el régimen gomecista, actuando siempre en el marco de la constitución y las leyes que, dada la historia de la centuria precedente, no fue poca cosa. A su vez, eso hizo posible la mayor apertura de Isaías Medina Angarita, que fue el siguiente general-presidente.

Pero ese gomecismo liberalizado, una transición dentro del mismo régimen, se derrumbó los días 18 y 19 de octubre de 1945, por acción de la juventud militar profesional. Nuevamente, un nuevo grupo desplazó totalmente del poder a otro, pero abriendo una nueva etapa de inestabilidad, de que la no se salvó el último general-presidente, Marcos Pérez Jiménez, que pese a gobernar con mano de hierro al primer exportador mundial de petróleo de la época, vio derrumbar todo su poder los 23 primeros días de enero de 1958.

El Tratado de Coche (23 de abril de 1863) y el Pacto de Puntofijo (octubre de 1958) fueron acuerdos entre adversarios efectuados luego de que la sangre llegara al río y no antes. No obstante, al segundo (pese a las dificultades de su primera década) le fue mucho mejor que al primero.

Si toda esa historia venezolana tiene alguna relevancia, es previsible pensar que el chavismo (régimen político instaurado en 1999) corra el mismo destino. No podemos saber el cuándo y el cómo, pero al menos, Nicolás Maduro y compañía han venido haciendo todo cuanto ha estado en sus manos para que así sea, y del otro lado de la talanquera no han faltado los deseos y empeños en ese sentido.

Ese es el reto de intentar una transición pactada en Venezuela que lleve del autoritarismo presente a una apertura de libertades plenas, sin presos políticos, sin inhabilitados, ni exiliados. Sin que el que pierda sea perseguido una vez más por el que gane. Nada sencillo, porque ganas de revancha (otra constante de la historia nacional) sobran.

Dicho lo cual, ninguna sociedad está condenada por su pasado. Tiene obstáculos que superar. Los políticos españoles de 1978 lo lograron, luego de tres guerras civiles y cuarenta años de dictadura. Aunque de un tiempo a esta parte una nueva generación vea aquel pacto entre antiguos enemigos como una injustificada traición.

Pero que la historia propia sirva también de advertencia a quienes hoy ocupan con seguridad el Palacio de Miraflores y que, a fin de cuentas, tienen (por ahora) la sartén agarrada por el mango.

@PedroBenitezf