Rafael del Naranco (ALN).- El atributo humano nos circunda sobre desgajadas circunstancias, al ser evidente que de todo hay en el terreno de la viña que intentamos que cultivar. Se puede transitar sobre ella idealizando anhelos; otras veces, envolviéndola en impulsivas actitudes desbaratadas, siendo sobre uno de esos pilares donde igualmente se encaraman las diversas substancias que marcarán la trocha que se nos invita a cruzar.

Todo sentido humanístico puede valer de una manera u otra, dependiendo de heterogéneas circunstancias; unas controladas, otras descalabradas sobre una ilusoria realidad envuelta en alcohol, droga e impulsivas actitudes sangrantes. De ello se ha escrito siempre, más cuando de esa endiablada actitud surge una realidad creadora que asombra.

Recordemos: En la última mitad del siglo XX en Venezuela, se forjó en los bares caraqueños de Sabana Grande aquella denominada “República del Este”, una especie de criollísima “mamadera de gallo” -seria, beoda y de gran intelecto- que todos los mediodías durante varios años comenzaba a llenar una cuadra de la avenida Francisco Solano y sus contornos.

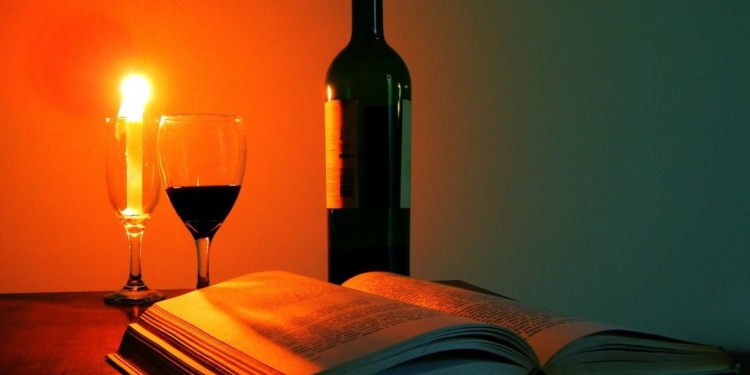

Era un ceremonial pagano rociado de alcohol, libros, discusiones políticas, y un intelecto mundano que dejó un poso del mejor humanismo vernáculo, convertido hoy en retazos decadentes, al ir menguando los protagonistas que hicieron esplendorosa esa época de genialidad admirable.

Partiendo de este introito vernáculo, recordamos que de los diversos humanos, desdentados, oníricos, vagabundos, insoportables en lo personal, rufianes algunas veces, protervas personas otras y aún así cerebros relevantes en la literatura americana, se podría obtener en este viaje literario colmado de ebullición etílica, dos docenas de seres irrepetibles con creaciones literarias de un paralelismo sorprendente.

Nadie sabe con certeza las causas por las que una mente creadora se embriaga hasta perder la razón, y cuando despierta de su insondable abismo, renace dentro de su ser una fuerza creadora que traspasa la imaginación y crea relámpagos estelares sobre unas cuartillas que terminarán siendo imperecederas.

John Cheever –recuérdese “El nadador”- acertó a vislumbrar historias de alguna forma sorprendente con la bebida fuerte. Indudablemente no toda creación se halla encharcada de embriaguez, aún coexistiendo una relación de genios dipsómanos en los acopios creativos del intelecto.

Una buena parte de la literatura no fue escrita con tinta, sino con vino, y a razón de ese “delírium tremens”, sobre ella se han depositado espacios universales.

Omar Khayyam, Herodoto, Gonzalo de Berceo, Bocaccio, Rabelais, Joseph Roth, Edgar Allan Poe, Rubén Darío, Bukomsk, Juan Rulfo, Anthony Burgess, Baudelaire, Paul Bowles y, unido a ellos, una caterva de autores que cubriría buena parte del cielo protector.

No faltaron mujeres de dilatada creación al estilo y la inteligencia de Jane Bowles, Elizabeth Bishop, Anne Sexton, Marguerite Duras, Shirley Jackson…

Concerniente a los seres de mi generación, cimentados en la posguerra española, esa que ya nadie recuerda y sólo los libros de historia se empeñan en mantener viva, Joseph Roth, entre copa y copa, se dio cuenta de que la humanidad seguía siendo un amasijo de contradicciones, pudiendo crear bajo su sombra, el florete cortante, y el poema más divino sobre los soplos humedecidos del aliento.

Su obra “Job”, corta, sencilla, escrita teniendo a su lado una botella de licor, es un relato henchido de clímax desde la primera sílaba a la última. Su comienzo es sorprendente, al narrar el relato en la misma forma en que lo pudiera haber hecho el vetusto abuelo al calor de la lumbre, en una de esas interminables noches del invierno en un lejano hogar de la Europa de los Austrias.

“Hace muchos años –relata con afecto- vivía un hombre llamado Mandel Singer. Era piadoso, temeroso de Dios y muy sencillo: un judío común, corriente, que ejercía la modesta profesión de maestro. En su casa, que se reducía toda ella a una amplia cocina, enseñaba la Biblia a un grupo de niños. Lo hacía con verdadero celo, pero sin notables resultados. Antes que él, miles de hombres habían vivido y enseñado de la misma manera”.

Si no es descriptivo lo que expresa, que vengan Abraham, Moisés, Jesús y Mahoma y lo nieguen. Es más, cualquiera de los lectores que incline casualmente su mirada sobre esta columna subrayada al alba de los días y arracada a Roth, podría exclamar con asombro: “¡Pero si esto lo puedo escribir yo!”.

Tal vez, ya que ahí, sobre esas hojas de papel está confinado el elevado secreto de la humana literatura que solamente el autor de “La Marcha de Radetzky”, con alcohol o sin él, sabía dulcificarla.