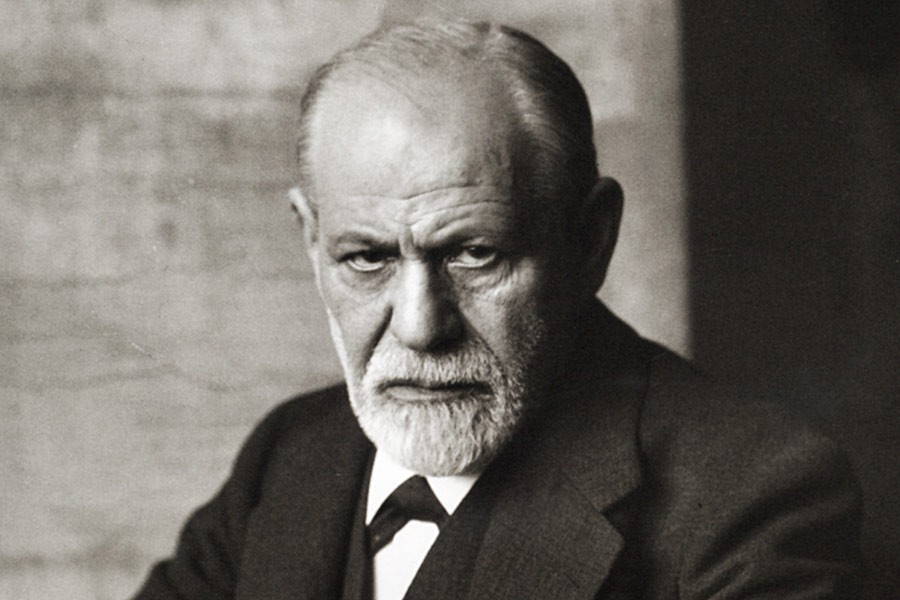

Aníbal Romero (ALN).- El malestar en la cultura, por Sigmund Freud. “Se trata de una obra madura de especial brillantez, que lleva a su punto culminante algunas de los principales aportes de Freud en el plano de lo que puede llamarse la filosofía del psicoanálisis, así como en lo referente a la crítica global de la civilización”.

Considero la vasta, compleja y apasionante obra de Sigmund Freud una de las más audaces y lúcidas exploraciones sobre la condición humana. Soy consciente de que se trata de una aventura espiritual que exhibe dificultades, componentes dudosos y zonas que exigen cuestionamiento. A la vez, sin embargo, pienso que la atenta lectura de Freud es de crucial importancia para abordar aspectos fundamentales de nuestro ser individual, así como de la evolución de nuestra especie en su conjunto.

En estas notas destacaré el extraordinario estudio de 1930, El malestar en la cultura, pues se trata de una obra madura de especial brillantez, que lleva a su punto culminante algunas de los principales aportes de Freud en el plano de lo que puede llamarse la filosofía del psicoanálisis, así como en lo referente a la crítica global de la civilización. Cabe señalar que El malestar en la cultura debería ser complementado con la lectura de otros relevantes ensayos, como por ejemplo Tótem y tabú (1913), Más allá del principio del placer (1920), El porvenir de una ilusión (1927) y Moisés y la religión monoteísta (1939). Dichos trabajos conforman una especie de red vinculada en numerosos puntos, lo que les concede valiosa coherencia y acrecienta su comprensión.

No son estos los únicos estudios del autor que recomiendo a los lectores interesados. En otro de ellos, titulado Múltiple interés del psicoanálisis (1913), Freud se ocupa de destacar el impacto que pueden tener,y de hecho han tenido, sus hallazgos psicológicos en otros campos del saber, como la filología, la filosofía, la crítica literaria, la antropología, la biología, la historia de la evolución y de la civilización en diversos ámbitos, la estética, la sociología y la pedagogía. Es patente que la indagación teórica de Freud ha tenido efectos en diversas disciplinas del conocimiento. Ello se observa en estudios específicos, como los que realizó sobre Leonardo da Vinci, la famosa escultura Moisés de Miguel Ángel, las novelas de Dostoievski, y el Hamlet y el Macbeth de William Shakespeare, entre otras instancias. En este sentido, Freud indicó la forma en que sus hallazgos teóricos pueden aplicarse con provecho, para focalizar territorios que anteriormente no veíamos, ocultos como estaban en las profundidades del inconsciente.

El político que se limita al poder y a la violencia ha sellado un pacto con el diablo

Ahora bien, Freud asumió su obra como un análisis de la realidad individual y colectiva, y también como una terapia, como una técnica terapéutica dirigida a superar, en lo posible, los problemas diagnosticados. Ambos elementos de esta ecuación presentan escollos, y no necesariamente llenaron las más exaltadas aspiraciones de su autor. Lo señalo con referencia a la terapia psicoanalítica, aunque es justo señalar que las expectativas del propio Freud acerca del asunto no fueron todo el tiempo exageradas. Más bien, como dijo una vez, lo que buscaba era “cambiar el sufrimiento neurótico por la miseria corriente”, una meta no demasiado optimista.

Desde mi perspectiva, lo que en un plano primordial nos ofrece la obra de Freud es una visión del ser humano, de su evolución y sus angustias; una interpretación que integra una serie de hipótesis y conjeturas, y que como ocurre con otras disciplinas, utiliza en ocasiones conceptos que no siempre desembocan en una definición unívoca y definitiva.

En su breve estudio de 1917, Una dificultad de psicoanálisis, Freud escribió que “el amor propio de la Humanidad, ha sufrido hasta ahora tres graves ofensas por parte de la investigación científica”.

La primera, la ofensa cosmológica, fue infligida por Copérnico en el siglo XVI. Su teoría heliocéntrica desplazó a nuestro planeta y a quienes le habitamos del centro del sistema solar, abriendo la ruta –en palabras del historiador de la ciencia Alexandre Koyré– “del mundo cerrado al universo infinito”.

El segundo golpe, la ofensa biológica, fue asestado por Charles Darwin con sus tesis sobre el origen de las especies, mostrando que el ser humano “no es nada distinto del animal ni algo mejor que él; procede de la escala zoológica y está próximamente emparentado a unas especies, y más lejanamente, a otras”.

Por último, la ofensa más sensible ha sido la psicológica, y consiste, según Freud, en el desagradable descubrimiento de que una parte muy importante de nuestra vida anímica se sustrae de nuestro conocimiento, escapando a la soberanía de nuestra voluntad.

Nos sentimos a disgusto, pues tropezamos con limitaciones de nuestro poder dentro de nuestra propia casa, “dentro del alma misma”. Tales huéspedes indeseables “parecen incluso ser más poderosos que los sometidos al Yo; resisten a todos los medios coercitivos de la voluntad, y permanecen impertérritos ante la contradicción lógica y ante el testimonio contrario a la realidad”. Si hacemos caso omiso a la escasa modestia de Freud, al ubicarse a sí mismo junto a Copérnico y Darwin, hay que reconocer que su exploración de las fuerzas profundas que habitan en nuestro sistema mental y anímico combinó coraje personal y vigor teórico, poniendo de manifiesto, en sus palabras, “la importancia psíquica de la sexualidad y la inconsciencia de la vida anímica”.

Al evaluar sus hallazgos, Freud resalta que nos ofendió al revelar que somos sujetos hondamente escindidos, portadores de un universo subterráneo que actúa en cada individuo y está a la vez anclado en el pasado ancestral de la especie. Lo que hemos hecho a través de la historia, la civilización o cultura (Freud usa los términos indistintamente) que nos rodea, tiene por necesidad que experimentar tiranteces, enraizadas en las de los individuos que la han creado. Freud concibe la cultura como “la suma de las producciones e instituciones que distancian nuestra vida de la de nuestros antecesores animales y que sirven a dos fines: proteger al hombre contra la Naturaleza y regular las relaciones de los hombres entre sí”. Tales propósitos, que lucen tan relevantes e imperiosos como inobjetables, encierran sin embargo un secreto a voces: los seres humanos buscamos la felicidad, pero esta última nos elude y nos burla, y las distintas vías que tomamos para hallarla se muestran las más de las veces insatisfactorias. Necesitamos la cultura y a la vez experimentamos una abierta o soterrada frustración, pues la cultura reposa sobre la renuncia a la satisfacción de los instintos, en la represión. La cultura, en otras palabras, impone sacrificios, pues se trata de un mecanismo de defensa y resguardo establecido para limitarnos.

La aparición de otro virus mortal, esta vez en China, que podría degenerar en una pandemia y alcanzar todos los rincones del planeta, ¿no nos coloca acaso, del modo más apremiante y brutal, ante una amenaza que desnuda nuestras perennes vulnerabilidades, poniendo de manifiesto que el endiosamiento del ser humano, nuestras pretensiones de dominio a través de la ciencia y la tecnología, son capaces de desplomarse súbita y atrozmente?

De manera particular, la cultura es una fortaleza construida para controlar nuestra agresividad. Siguiendo a Thomas Hobbes, Freud repite que “el hombre es el lobo del hombre”, y pregunta: ¿quién se atrevería a refutar este refrán, después de todas las experiencias de la vida y de la Historia? Debido a esta esencial hostilidad entre los seres humanos, “la sociedad civilizada se ve constantemente al borde de la desintegración. El interés que ofrece la comunidad de trabajo no bastaría para mantener su cohesión, pues las pasiones instintivas son más poderosas que los intereses racionales”. La civilización se levanta sobre una asfixia de nuestras pulsiones sexuales y agresivas, cuya canalización dentro de cauces aceptables, variables según los tiempos, es motivo recurrente de insatisfacción. No se trata de que Freud idealice ingenuamente a un imaginario buen salvaje; Freud tenía claro que “El hombre civilizado ha trocado una parte de posible felicidad por una parte de seguridad”. Lo que quiere es que no incurramos en un “desconocimiento idealista de la naturaleza humana”.

A decir verdad, y precisamente en los días que corren, cuando se conmemoran 75 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, ¿quién tendría la osadía de poner en duda esta visión pesimista sobre nuestra naturaleza humana? ¿Cómo negar la aseveración freudiana, de acuerdo con la cual la sociedad civilizada se ve constantemente al borde de la desintegración? La aparición de otro virus mortal, esta vez en China, que podría degenerar en una pandemia y alcanzar todos los rincones del planeta, ¿no nos coloca acaso, del modo más apremiante y brutal, ante una amenaza que desnuda nuestras perennes vulnerabilidades, poniendo de manifiesto que el endiosamiento del ser humano, nuestras pretensiones de dominio a través de la ciencia y la tecnología, son capaces de desplomarse súbita y atrozmente?

Si volvemos a Tucídides y su insuperable Historia de la guerra del Peloponeso, hallaremos una de las descripciones más realistas, conmovedoras y a la vez alarmantes acerca de lo que una peste masivamente destructora puede desatar, en una sociedad organizada y presuntamente civilizada como la Atenas del siglo V antes de la era cristiana. El gran historiador comprueba en esas páginas delirantes (Libro II, secciones 47-54), que el impacto de una peste desgarra con inusitada rapidez los tejidos sociales, saca de los abismos del subconsciente y expone a plena luz nuestras pulsiones agresivas, y arroja sobre el conjunto de la sociedad una sensación de inutilidad e impotencia, y una avidez de goce que rompe finalmente las cadenas que atan lo reprimido: “cualquiera se atrevía con suma facilidad a entregarse a placeres que con anterioridad ocultaba, viendo el brusco cambio de fortuna de los ricos, que morían repentinamente, y de los que hasta entonces nada tenían y que de pronto entraban en posesión de los bienes de aquéllos. De suerte que buscaban el pronto disfrute de las cosas y lo agradable, al considerar igualmente efímeros la vida y el dinero… Y nadie estaba dispuesto a sacrificarse por lo que se consideraba un noble ideal, pensando que era incierto si iba él mismo a perecer antes de alcanzarlo. Se instituyó como cosa honorable y útil lo que era placer inmediato y los medios que resultaban provechosos para ello”.

Difícilmente podrían emularse, en fuerza descriptiva e intensidad dramática, los párrafos que Tucídides dedica a narrar lo que ocurrió entonces a los atenienses, miembros de la suprema civilización que produjo a Pericles, Sócrates, Platón, Esquilo, Sófocles y Fidias, entre tantos otros genios fulgurantes, comprobando así la fragilidad de nuestras conquistas civilizatorias.

Son varios, sustanciales y significativos los temas desarrollados por Freud en El malestar en la cultura, que no podré siquiera mencionar acá. Debo prescindir, para citar un caso, de nuestro sentimiento de culpabilidad y su agudización, arraigada en la lucha entre las pulsiones eróticas, enlazadas a la vida, y las de destrucción y muerte. Las páginas que dedica Freud a este tema combinan clarividencia con una formidable calidad literaria. En síntesis, los planteamientos de Freud acerca de esta dinámica, llevan a la inevitable y paradójica conclusión de que el llamado progreso civilizatorio es también portador de crecientes -y quizás incontrolables- fuerzas destructivas.

Cómo la guerra del Peloponeso ayuda a entender las tensiones entre Estados Unidos e Irán

El legado intelectual de Freud es paradójico. De un lado, su sólida formación cultural, su conocimiento de la historia y de nuestras estructuras psíquicas, y su audacia teórica, le llevaron a hacerse una idea radicalmente pesimista sobre nuestros predicamentos individuales y sociales. Alcanzó la convicción, sustentada con sólidos argumentos, que la civilización surge sobre pilares represivos, y que pese a los beneficios que nos otorga acarrea siempre el peso de la angustia y el dolor humanos. En este orden de ideas, es patente que para Freud una sociedad plenamente liberada y feliz se encuentra más allá de nuestras posibilidades como especie. De otro lado, no obstante, encontramos en los escritos de Freud y sus expectativas acerca de las técnicas terapéuticas del psicoanálisis, una tendencia que me atrevo a calificar como mesiánica, un ansia de avanzar más allá de la mera atenuación del sufrimiento y trazar un camino para su eventual supresión. Se trata de una tendencia sutil pero perceptible, seguramente vinculada a que Freud sentía sincero apego por el poder de la razón humana, un apego que coexistía con su aguda consciencia de nuestros impulsos irracionales.

Estas tendencias contradictorias están allí, a todo lo largo de la obra de Freud, y sus energías respectivas no nos conducen a un desenlace definitivo. Por una parte, el peso de la obra descarta la utopía; por otra parte, no obstante, se atisba en ocasiones una tenue pero palpable esperanza. Tal vez en ello consiste su principal valor.

(Sigmund Freud, El malestar en la cultura, Madrid: Alianza Editorial, 1970).